ED RUSCHA

Culture Noir&Blanc et Snapshots

Culture Noir&Blanc et SnapshotsEd Ruscha aime le rappeler « j’ai grandi dans un univers non coloré » Tous les films, les magazines, les comicbooks qui l’ont fascinés étaient en noir et blanc.

Le voyage initiatique qu’il fait durant sept mois dans 17 pays européens avec sa mère et son frère lui ouvre les portes de la photographie, mais plutôt comme un moyen de documenter ses futures peintures. « La photographie me permet de mettre à plat, en deux dimensions la réalité, ce qui facilite ensuite mon inspiration pour créer mes tableaux ». D’ailleurs, ces photos sont essentiellement des mises en application des techniques qu’il a apprit à l’école. Son œil se promène mais garde une vraie distance face aux mouvements, à l’activité, peu de personnes, justes des choses. Parmis les 450 photos rapportées aucune ne montre la Tour Eiffel, Montmartre ou l’Acropole, et ne s’attachent pas non plus à des sujets données. Elles ne concernent que des curiosités et une « plastique » de scènes ordinaires et de motifs isolés, qui crée un ensemble plutôt vernaculaire. Il ne figure non plus jamais de notes concernant le lieu ou la date, confirmant un anonymat qui témoigne de la volonté de saisir des détails et des impressions « je ne réfléchissais pas, je voyais quelque chose qui semblait avoir de la vitalité, et je le capturais ».

Série, livres, Non style

En revenant de l’Europe, Ruscha commence à trier et regarder ses clichés et change sa façon impulsive de prendre des photos se concentrant sur des séries, tout en gardant l’idée d’une mise à plat de la réalité pour des graphismes futurs. La première d’entre elle « products » concerne les produits de consommations courant, pris dans leur état, c'est-à-dire utilisés, endommagés, des objets trouvés, du ready made. Une démarche toujours aussi passive, mais cette fois locale par laquelle il continu a constituer une sorte de mémoire.

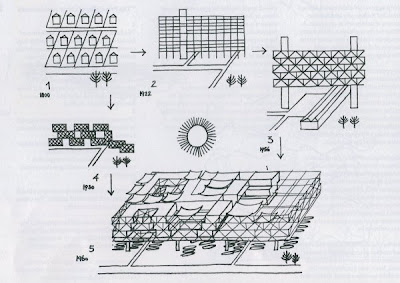

Peu à peu il entame de nouvelles séries, et développe sa passion pour les livres, « pour ces objets finis aux sensations tactiles ». Il publiera 17 livres en 16 ans chacun dédié à une série. Les livres matérialisent petit à petit ces inspirations, et lui permettent d’affiner au fur et à mesure cette idée d’objectivité et du refus d’un quelconque style ou regard par rapport au sujet photographié. Il établi ainsi une trame pour chacun d’eux, où les images se posent sur une grille prédéfini, cherchant une neutralité et une clarté rigoureuse. Et le non style devient petit à petit un style, qu’il archive désormais dans des ouvrages papier.

26 gazoline stations & 34 parking lots

« J’ai eu la vision d’être un grand reporter quand je fis la série sur les stations essences. Je faisais l’aller-retour Oklahoma-Los Angeles cinq ou six fois par an, et je voyais tout ces territoires en friche en me disant que quelqu’un devrait surement rapporter de leurs nouvelles en ville. Prendre les stations essences, unique repère dans ces paysages désert, toujours de la même façon, était pour moi la voie la plus direct de ramener ces nouvelles, la façon la plus simple de prendre les faits. Ce n’était juste qu’un manuel, comme un manuel d’instructions, pour les gens qui voulaient en savoir plus sur des choses comme cela ».

Toutes les stations ont la même composition, dictée par la même structure de la fonction : garage, magasin, réservoir surplombant et une marque, un logo. Ce qui intéresse Ruscha, outre l’effet cinématique même du snapashot (il roule, il s’arrête, il prend toujours la même photo, il repart) ce sont les petits détails qui ressortent alors, les signes que les compagnies mettent en place pour permettre à leur client de s’identifier. Par cette action répétitive, qui transpire dans toute sa démarche, par cette neutralité qu’il cherche et qu’il explore à travers différentes trames (technique de prise photographique, grilles de ces livres, structures fonctionnelles similaires des bâtiments) il met en exergue les différences, les détails, et les exalte, tout en restant désengagé.

Ce travail conceptuel va prendre un sens encore plus abstrait avec la série 34 parking lots in Los Angeles. Un dimanche matin, lorsque les parkings sont vides, il loue un hélicoptère et un photographe professionnel et survole la ville pendant une heure et demi, donnant des instructions aux photographes prenant les clichés pour lui.

Ce travail conceptuel va prendre un sens encore plus abstrait avec la série 34 parking lots in Los Angeles. Un dimanche matin, lorsque les parkings sont vides, il loue un hélicoptère et un photographe professionnel et survole la ville pendant une heure et demi, donnant des instructions aux photographes prenant les clichés pour lui.Ces photographies aériennes créer une vision en entonnoir, et une profondeur de champs qui ne peut pas être mesuré ou défini. Dans ces images en particulier, prise du dessus depuis une altitude relativement basse, le point de vue ne génère pas l’illusion de profondeur spatiale, mais suggère plutôt un terrain plat sur une pente oblique. Si l’on revient sur les premières photographies de Ruscha, et notamment cette vue de Venise prise en 1961, on ressent alors avec ces photos de parkings a quel point ces aspirations étaient déjà présente, mais dans un état non contrôlé. Ce qu’il fait avec ce travail aérien, avec le bagage conceptuel qu’il a mis en place, n’est que la prolongation d’une recherche entamé intuitivement 8 ans plus tôt et qui le poursuivra, une mise à plat de la réalité, le jeu des diagonales et des perspectives, et la lente et méticuleuse rationalisation des ces impressions.

et en bonus On the sunset Strip, un dépliant de 9 mètres de long sur lequel sont photographié chaque batiment du Sunset Strip de Los Angeles

et en bonus On the sunset Strip, un dépliant de 9 mètres de long sur lequel sont photographié chaque batiment du Sunset Strip de Los Angeles

Livre.

Ed Ruscha Photographer, Whitney Steidl Editions, 2006

Vidéo.

Ed Ruscha parle de son travail ici

Tracks.

The doors, L.A Woman, là